|

用WLAN搞无线城市的浪潮风靡全世界,连Google都未能免俗。不过,WLAN运营一直只是个美丽的泡沫式幻想,最终都会被现实给迅速粉碎。所以这些无线城市项目最终无一成功,相关运营商都是惨淡收场,高兴的只有设备商。

可奇怪的是,明明WLAN运营早已被证明是水中捞月式的投资,但这两年却在国内大行其道,几家运营商都投入巨额资金进行WLAN建设,有些人甚至把WLAN抬举到了3G救世主的高度,N多人期望WLAN能够带来数据业务收入的增长、分流移动网络的流量,并起到挽留客户的作用。

可惜,这些效用注定都是镜花水月。

一、经过两年建设,WLAN用户渗透率依然只有0.1%

WLAN业务由来已久。

早在6-7年前,为了配合上网卡(随e行)的推广,中国移动就已经开始搞WLAN业务。不过,由于移动上网卡本来就卖的很少,所以热点数量一直不多,WLAN用户更是几乎为零。

电信重组后,电信开始搞C+W,并以“互联网手机”为口号进行差异化宣传。当然,宣传就是宣传,千万别当真,因为截止目前都没有几款手机支持C+W。

从去年开始,整个移动上下也开始投入巨额资金搞WLAN建设。据我估计,这方面的投资加起来恐怕已经有数十亿,AP数量恐怕也快接近20万了吧。

WLAN用户数的“增长率”确实惊人,不过这种从零开始的增长率并没多少实质意义,真正有意义的是渗透率。经过两年发展,WLAN用户的渗透率依然只有0.1%左右,即一千个移动用户中只有一个用WLAN;在7、8月学生放假时,用户数更是迅速下降一半。

同样是从零开始,TD用户的渗透率已经突破2%,是WLAN用户的20倍,且增速远远快于WLAN。

二、从投资角度看,WLAN不断赔钱是一种必然

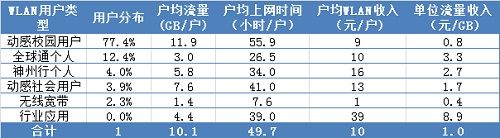

为了分析投资效益,先看下表(因信息安全原因,数据经过微调):

从上表可以看出,WLAN主要都是校园用户,而非中高端客户。每个WLAN用户每月使用50小时的WLAN上网,产生10GB流量,但仅贡献10元收入。

结合当前的AP数量,可知目前每个AP的月使用用户只有2.5个,即平均每个AP每月只能带来25元的收入。

这点收入,能够抵消WLAN的成本吗?

1、每个AP的平均投资接近1万元。

很多人都在说WLAN运营的成本很低,他们以为WLAN建设就跟自己家里装AP一样简单,花个100元买个AP就能轻松搞定。

这些人的典型代表就是那位经常宣称“3G无用、3G必死、WLAN万能”的著名专家,前几年他就是拿着民用AP的价格来计算出整个北京市只要投入几千万搞WLAN,全北京人都能享受免费高速的无线上网了。

可是,WLAN投资真的这么省?中电华通在北京搞无线城市,投入数亿,仅仅覆盖了北京很有限的一些地方而已,且每年的运营费用还要数亿。

实际的WLAN投资是:从几个省的经验看,WLAN总体投资平均到每个AP上接近1万元。

2、WLAN的带宽成本不菲

拉一根100M网线,家里的宽带就能变成100M宽带了?显然不是。WLAN的高速是建立在背后高速有线宽带的基础上的,而高速有线宽带的成本是不菲的。

有人说,运营商的带宽是自己的,所以没有成本,这是纯粹瞎扯。运营商的带宽一样是有成本的,只是目前没有去单独核算而已。不过,这个成本是可以推算的:中电华通在北京运营无线城市的带宽成本一年超过2亿元,由此可算算运营商自己的成本要多少。

3、WLAN的网间结算成本:每GB将近2.1元

移动也许可以忽略自己的带宽成本,但网间结算成本却不能不考虑。

按目前的互联网结算价格可以算得:每GB流量的结算成本大概3元。假设移动自己的IDC能够解决30%流量,那么移动为每GB的WLAN流量将要付出2.1元的网间结算成本。

可是,为每GB流量,移动只能得到1元,却必须付出2.1元的结算成本。这不是全心全意帮着竞争对手赚钱吗?这难道就是“正德厚生”?

4、WLAN的维护成本

AP也不是永动机,AP也是需要维护的,其维护费用是不低的。

算算有多少员工的人力投入到WLAN的维护和优化中,算算第三方维护一年要支付多少,我相信这个月维护成本绝对不会低于20元,甚至远远超过这个数字。

5、WLAN的电费

每个AP都是要耗电的。按10W功率、0.8元/度测算,一个月下来电费将近6元,占到收入的20%以上。

总之,单个AP每月只能带来25元收入,但其每GB流量都要赔掉同等的收入,各类维护费用更是远超收入,其高昂的初始投资更加不可能收回,所以说WLAN业务的赔钱是一种必然。

三、不要迷恋分流,分流只是个传说

分流移动网流量,这是WLAN的支持者们最津津乐道的理由之一,而AT&T对iPhone流量的分流是最常被引用的论据。不过让我奇怪的是:既然WLAN有这么好的分流作用,为何AT&T的移动网络还是如此糟糕呢、甚至被人称为是全球最糟糕的移动网?

WLAN在国外的分流效果到底如何,我没有足够数据,没法做出有效判断。但是,对于移动自己的WLAN使用情况,我还是有一些分析。

我认为,对于移动来说,WLAN不仅起不到分流的作用,反而可能加剧移动网的压力:

1、手机用户:多少手机支持WAPI?寥寥无几!

在很多国家,手机用户是WLAN的最大应用群体,也是发挥分流作用的关键。可是在国内,有个最大的基本现实是:WIFI必须叠加WAPI。

WIFI手机要是不叠加WAPI模块就无法通过国内验收,这是行货iPhone在初期惨遭阉割的原因所在,电信的C+W后来基本搞不下去就是因为没有手机的支持。目前,国内真正支持WAPI的手机没有几款,且价格都非常之高,市场占有率微乎其微。

对于国内手机用户来说,想用WIFI的买不起支持WAPI的手机;买得起这种手机的不怎们用移动上网,也没啥必要为省钱而去用WLAN。更何况,目前想在手机上用运营商的WLAN并不容易,就算上了网很多移动的业务也用不了,因为很多移动业务都是限定CMWAP的。

2、上网卡:用WLAN的比例不足1%

WLAN覆盖的范围被称为“热点”,其能够解决的,只是“点”上的需求,而非“面”上的。如此局限的覆盖,使得用户凑巧碰到某个热点并上网的概率很小。

WLAN对上网卡的分流作用是被寄予厚望的。可是从实际数据看,上网卡用户使用WLAN的很少,只有不足1%的上网卡用户使用WLAN,这些用户只占WLAN用户总数的2.3%。这么小的用户量决定了WLAN对上网卡的分流作用很小,基本可以忽略。

3、时长计费:加剧移动网络压力

WLAN的一个重要卖点是远超有线宽带的高速上网,既然连有线宽带用户都接受不了流量计费,那么让WLAN用户接受流量计费更是一件十分困难的时期,这使得目前国内外的WLAN资费基本都是按时长的。

本来,单独对WLAN搞时长计费问题也不大。但目前公司还热衷于“T+W”,热衷于搞“融合计费”。当用户的上网信号在T和W之间自动切换时,若资费是不同的,那么必然引起用户投诉;若资费是融合的,那么到底用流量还是时长?

最大的可能是,为了让T+W融合,上网卡等还是继续按时长计费。而按时长计费的后果,一年前还有很多人在争论,现在应该是十分清楚了。

按时长计费的特点就是鼓励用户拼命消耗网络资源,不用就是吃亏,结果就是大量资源消耗在极少数根本不产生利润的用户手中,而大部分人却必须忍受糟糕的网络质量。

4、WLAN流量高低关移动网鸟事?

为了论证WLAN的分流作用,有些人拿出了WLAN流量已经达到了多少,甚至已经超过了移动上网流量来证明“分流作用”。可是,WLAN流量再大,跟分流有有个鸟关系?

看下表:

从上表可以看出,大部分的WLAN流量是由少量超高流量用户产生的,这些用户的数量极少,但产生的流量极高。这些用户不具有移动上网的特征,基本是拿WLAN作为有线宽带的替代品在使用。

这些用户的流量无论多高,跟移动网又有啥关系?难道用轮船来运煤还能缓解春运的紧张局面?难道中国人民多吃点饭,非洲人民就没有饥荒了?

四、没有WLAN用户就会大幅流失?别逗了!

有一个省为了证明校园WLAN的投资的必要性,列出的依据是:假如不做WLAN投入,那么校园客户将会以每年20%的速度流失。

对于这个说法,我很难认同。为何很多地方没做WLAN,其用户依然保持得很好?为何投了WLAN,而实际渗透率还是只有5%上下?不用WLAN的95%校园用户中,是否有20%用户如期流失了?

其实,WLAN支持者真正应该操心的是WLAN用户本身是否会快速流失。

这些年来,很多热门业务曾经一下子风起云涌,仅仅是因为进入了KPI。然后,当从KPI中消失时,其用户规模也迅速缩水。WLAN用户虽然不是KPI,但谁都知道这是目前高层高度重视的。若有一天,这种“重视”消退了,那么好不容易积累起来的WLAN用户是否会向冰雪般迅速消融?毕竟,WLAN上网的口碑实在不是一个大秘密。

曾几何时,台北市WiFly无线宽带城市项目被称为全球第一大无线宽带网络城市被作为成功的典范,最高峰时用户曾经达到55万。可是,没过几年,其用户就流失掉92%,只剩下区区几万用户。

结束语

这世界没有万能的技术,不同的技术有不同的适用范围。

用来建设WLAN的WIFI本来是项很好的技术,在局域网范围能起到很好的效用,很适合家庭及一些公共场所的使用。可是,WLAN并不是万能的,其频率特性决定了其服务质量是根本没有保障的,就跟上班堵不堵不是你自己可以优化的一样。

未来今年,移动网络很有可能处于2G/3G/4G并存的状态,这本身已经给了公司的网络工作以巨大考验。在如此复杂情况,在分散精力去搞WLAN,那么很有可能是拣了芝麻丢了西瓜。

作为运营商,稍微搞一些WLAN,就跟菜里稍微加一些味精一样,是很自然的事情,其成本也完全可以当作营销成本来管理。 |